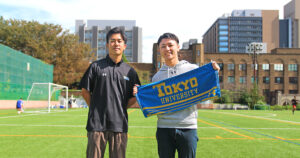

河野貴伸さん

フリーランスのCGデザイナー・作曲家・Webデザイナーとして活動後、土屋鞄製造所の取締役やジャパンEコマースコンサルタント協会の講師を務める。現在は株式会社フラクタの代表取締役として企業のブランド支援に携わるほか、Shopifyの日本公式エバンジェリストとしても活動中。主な著書に「DtoC After 2020 日本ブランドの未来」「Shopify運用大全 最先端ECサイトを成功に導く81の活用法」など。

モノが飽和した社会だからこそ、ブランディングが必要になる

本日はよろしくお願いします!昨年末にフィードフォースグループへの参画を果たし、株式会社フラクタはますます注目が集まっていますよね。改めて、事業内容を簡単にお伺いしたいです。

よろしくお願いします!フラクタは、ブランドの自走を支援するトータルブランディングパートナーです。マーケティングとブランディング、そしてテクノロジーとデザインの力で、クライアント企業をご支援しています。

具体的には、市場調査・ブランド戦略策定・コミュニケーション設計・デジタル人材の育成など。ブランドの立ち上げから実装、そして自走まで全面的にご支援をさせていただきます。

インタビュー:阿部 圭司/高梨 和歌子/仙波 勇太/下出 翔太

文:下出 翔太

編集:阿部 圭司/高梨 和歌子

写真:阿部 圭司